Historisches

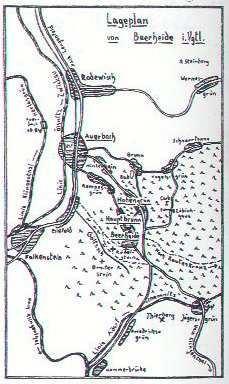

Beerheide liegt 5 km südlich der Stadt Auerbach im östlichen Vogtland, inmitten eines unübersehbaren Waldgebietes, das nach Süden bis in die Tschechische Rebuplik und nach Osten bis ins Erzgebirge reicht.

Die Höhenlage gestattet nach Westen und Norden eine ausgezeichnete Fernsicht. Bei günstigen Wetter sind die Höhen des Thüringer Grenzrückens zu erkennen. Der Ort liegt 710 m NN auf der Wasserscheide zwischen Zwickauer Mulde und der Roten Göltzsch.

In unmittelbarer Nähe des Ortes befindet sich der weithin bekannte "Röthelstein", ein 35 m hoher Quarzitfelsen, dessen Name auf die Eisenerzgewinnung (Roteisengewinnung) im 16. Jahrhundert zurückzuführen ist. Das hier gewonnene Eisenerz wurde talwärts gebracht und in Hohofen, einen Ortsteil von Ellefeld, verhüttet.

Nach Unterlagen früherer Ortschronisten wurde Beerheide im Jahre 1575 in einem Kaufbrief der Edlen von Planitz erstmals erwähnt. Älter sind dagegen die beiden Ortsteile der späteren Einheitsgemeinde Hohengün (1411) und Hauptbrunn (1542). Die vogtländischen Ortsnamen sind in der Mehrzahl von Umgebungseigenschaften abgeleitet. Dabei steht das fränkische "reuth" für Rodung. Die Herkunft des Bestimmungswortes "Beer" ist nicht eindeutig nachzuweisen. Die Annahme der Ableitung von "Beere" überwiegt in der einschlägigen Literatur. Die Ableitung von "Pehrreuth" zu Beerheide (-hayde) dürfte ebenfalls in der Veränderung der Landschaft begründet sein. Auf der Rodung wird sich allmählich Niederwuchs (Beeren ? und Heide) ausgebreitet haben, der zur wesentlichen Eigenschaft der Umgebung wurde.

Um 1100 setzte die Kolonisation des Vogtlandes durch germanische Stämme ein. Es waren vor allem Franken, Thüringer, Bayern und Schwaben, die im Vogtland mit neuem Land auch neue Freiheit suchten. Sie siedelten vorwiegend im Schutze der während der Ostexpansion der Germanen entstandenen militärischen Stützpunkte, die im ehemaligen Grenz- und Durchgangsland als Burgen eine nahezu lückenlose Kette bildeten (darunter auch Auerbach). Aus diesen militärischen Stützpunkten entwickelten sich Burgherrschaften.

Die ursprüngliche Kolonisation des Vogtlandes war um 1230 abgeschlossen. Die danach erfolgten bäuerlichen Nachgründungen gingen bereits von den Erb- bzw. Lehnsherren aus, die damit ihre Eigenwirtschaft sicherten. Dieser Prozess war mit einer größeren Abhängigkeit der Dorfgemeinde von der Grundherrschaft verbunden. Zum ursprünglichen Erbzins kam eine Reihe weiterer Dienstbarkeiten, zu denen die Dorfbevölkerung dem Grundherren gegenüber verpflichtet war. Zu diesen bäuerlichen Nachgründungen gehörte auch Beerheide.

Die uns heute bekannte Ersterwähnung geht auf eine Urkunde aus dem Jahre 1574 zurück. In Verbindung mit den Verhandlungen zum Verkauf der Auerbacher Wälder an den Kurfürsten von Sachsen, sind in einem "Anschlgk vf das Obertheil des Ritterguts Auerbach" die verschiedenen Waldungen sowie die von den Bürgern aus den einzelnen Ortschaften zu leistenden Frondieste aufgelistet :

"BerReuth . Bernhart seidel, 6 tage gersten und hafer hauen, 6 tage gras und grumet - Balthasar Butner, dasselbe - Simon Kuntz, dasselbe - Greger Kicher, dasselbe.

(Auszug aus der Urkunde)

Auerbach war ehemals eine der größten Gebietsherrschaften in Mitteldeutschland. Nach zunächst wechselnden Besitzverhältnissen erwarb Hans Edler von der Planitz 1504 den ersten, 1525 den zweiten Teil der Herrschaft Auerbach mit Schloss und Stadt einschließlich der zugehörenden ausgedehnten Waldungen.

Die erste Erbteilung im Jahre 1541 brachte die Abspaltung der Rittergutes Göltzsch. Durch eine zweite im Jahre 1599 entstand Auerbach oberer und unterer Teil.

Hohengrün, Hauptbrunn und Beerheide ghörten mit nur kurzer Unterbrechung zu Auerbach oberen Teils. Mehr als 300 Jahre blieben die Edlen von Planitz im Besitz beider Rittergüter. Mit dem um 1834 einsetzenden Prozess der Ablösung von von Dienstbarkeiten wurde den Rittergütern allmählich ihre ökonomische Grundlage entzogen. Aber auch persönliche Misswirtschaft führte dazu, dass die Edlen von der Planitz ihre Besitzrechte an Auerbach oberen Teils 1839 und Auerbach unterem Teils 1874 veräußerten, Hohengrün, Hauptbrunn und Beerheide kamen ab 1839 in die Hand einer Familie von Bünau. Beide Rittergüter wurden durch Ankauf der bürgerliche Familie Opitz wieder für kurze Zeit vereinigt.

1911 erwarb sie die Stadt Auerbach. Hohengrün als die früheste Gründung der heutigen Ortschaft Beerheide ist aus einem Vorwerk hervorgegangen, das zum Schutz der Herrschaft Auerbach errichtet wurde. Später verloren die Vorwerke diese Funktion und wurden ausschließlich wirtschaftlich genutzt. Als Folge der Erbteilung von 1599 wurde das Vorwerk zu einem Wohnsitz erweitert und wird ab diesen Zeitpunkt zum "Rittergut Hohengrün". Es lag mit seinen Gebäuden und Nebengebäuden links und rechts der Straße in Höhe des späteren Ferienheims. Das älteste nachweisbare Gebäude auf dem vormaligen Terrain des Rittergutes stammte aus dem Jahre 1829. Es brannte im Jahre 1967 ab (Gut Möckel).

Über dem Türbogen stand das Jahr der Ersterwähnung Hohengrün "1411" und der Name der langjährigen Besitzer "Edler von der Planitz". Auf dem Rittergut Hohengrün wurden die Brüder Paul und Otto Edle von der Planitz geboren, die beide im sächsischen Staatsdienst bedeutende Karriere machten. Der im Jahr 1837 geborene Paul erhielt eine militärische Ausbildung in Dresden, kam 1861 zur taktischen Abteilung des Generalstabes und wurde über weitere Stufen seines militärischen Laufbahn im Jahre 1891 sächsischer Kriegsminister. Über elf Jahre hinweg versah er das Amt und verstarb am 19.August 1902.

Der jüngere Bruder Otto, geb. 1839 in Hohengrün, wählte die juritsische Laufbahn. Er erwarb sich große Verdienste um das sächsische Verkehrswesen. In seiner Amtszeit als stellvertretender Generaldirektor der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen entstand der Dresdner Hauptbahnhof, und das Streckennetz der Bahn verdreifachte sich.

Über Jahrhunderte hinweg lebte die Bevölkerung hauptsächlich von der Land- und Waldwirtschaft. Noch heute bestehende Flurnamen deuten auf Flößerei und Bergbau als weitere Erwerbszweige hin ( Flößerei an den Rißfällen, Bergbau a, Röthelstein). Sie hatten sicher Einfluß auf die Siedlungsentwicklung, dürften aber dafür nicht von entscheidender Bedeutung gewesen sein. Zweifellos bot die Umgebung von Beerheide durch Hochlage am Quellgebiet der Göltzsch günstige Voraussetzungen für die Verwertung des Holzreichtums.

Besonders unter Kurfürst August wurde die Holzgewinnung und der Transport durch Flößen im Vogtland intensiviert. Jedes Jahr wurde ein Distrikt des Waldes zur Harzweide bestimmt. Die Pechgenossenschaften mit Sitz in Auerbach haben einen Pechsteiger bestimmt, der im Frühjahr mit seinen Mannschaften die Bäume zum Harzen anriss. Mehrere hundert Personen aus den umliegenden Walddörfern ( darunter auch Hohengrün, Hauptbrunn und Beerheide ) waren daran beteiligt. Dieses durchaus einträgliche Geschäft der Pechproduktion wurde durch das Gesetz über die Waldnebennutzung aus dem Jahre 1813 erheblich eingeschränkt.

Die fortschreitende Erbteilung der Höfe, die immer kleinere Güter schuf, und die Einschränkung der Waldnebennutzung führten dazu, dass sich die Dorfbevölkerung nicht mehr aus dem verbleibenden Ackerbau und der Viehzucht ernähren konnte. Die Nebenverdienste der Frauen mit der Handklöppelei wurden durch die mechanische Herstellung der Spitzen eingeschränkt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Frauen und Schulkinder im Nähen und Sticken geschult, um damit zum Familienunterhalt beitragen zu können. Das war die Geburtsstunde der vogtländischen Weißwarenindustrie und der der Stickerei. Aus dem bäuerlich geprägten Beerheide wurde ein Dorf mit einer Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe. 1914 zählte man über 100 Stickmaschinen im Ort. Verbunden war diese Entwicklung mit einem sprunghaften Anstieg der Bevölkerungszahl.

Nach Bildung der Einheitsgemeinde im Jahre 1868/69 hatte Beerheide 1871 366 Einwohner, 1890 351 Einwohner und 1910 945 Einwohner. Der Erste Weltkrieg, die nachfolgende Inflation und die Wirtschaftskrisen änderten die wirtschaftliche Situation des Vogtlandes und damit auch die Beerheides grundlegend. In Zeiten schwindenden Wohlstandes wurden die traditionellen vogtländischen Industriezweige der Stickerei und des Musikinstrumentenbaus besonders hart getroffen. Nur wenige Stickereien haben die Krisenjahre 1929/30 überstanden. Beerheide galt in dieser Zeit als eine der ärmsten Gemeinden. 70 bis 80 Prozent ihrer arbeitsfähigen Bewohner waren über Jahre hinweg auf Wohlstandsunterstützung angeweisen.

In dieser Situation gründete sich die Vogtländische Verkehrsvereinigung, die sich zum Ziel setzte, Industrie und Gewerbe der Region in Deutschland bekannter zu machen als auch Handel und Verkehr zu fördern. Eine Reihe von Fremdenverkehrsvereinen- darunter auch der von Beerheide - warben für das Vogtland als Reiseziel.

Die Gemeinde erhielt das Prädikat "Höhenluftkurort" und setzte damit den Ausgangspunkt für das Fremdenverkehrswesen für die folgenden Jahrzehnte. Nach den schweren Kriegsjahren erholte sich auch das private Gewerbe wieder. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gab es 42 Betriebe ( darunter 12 Stickereien und 4 Gaststätten ). nach wechselvollen Jahren zählen wir heute 15 Handels- und Dienstleistungsbetriebe, 13 Handwerks- und Kleingewerbetreibende und 5 freiberuflich Tätige im Ort.

Bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts besaßen die dörflichen Gemeinden kein Selbstverwaltungsrecht. Aus der Mitte der Gutsbesitzer wurde ein Dorfrichter mit ein bis zwei Schöffen gewählt, die der Bestätigung des Lehnsherrn bedurften. Im wesentlichen traten die Richter und Schöffen als Mittler zwischen den Gemeindemitgliedern und den Gutsherren auf. Sie verwalteten eine - kleine Gemeindekasse-, deren Inhalt meist nur zu einem gemeinsamen Umtrunk reichte.

Ansonsten unterstand die Dorfbevölkerung der Patrimonialgerichtsbarkeit. Für die Ansiedlungen Hohengrün, Hauptbrunn und Beerheide waren das die Gemeinsamen Planitzschen Gerichte in Auerbach am Kirchplatz 1. Nach 1830 zerfielen die feudalen Strukturen in Sachsen. Die Erb-, Lehns- und Gerichtsherrschaften wurde in ihren Befugnissen immer mehr eingeschränkt. In den Folgejahren ist zu erkennen, dass die noch immer eigenständigen Gemeinden Hohengrün, Hauptbrunn und Beerheide in der Lösung ihrer doch noch sehr bescheidenen Verwaltungsaufgaben als die älteste Gründung verwaltungsmäßig die zentrale Rolle spielte.

Ab 1867 spielt Hohengrün als die älteste Gründung verwaltungsmäßig die zentralere Rolle. Ab 1869 besteht nachweislich eine Einheitsgemeinde unter den Ortsnamen Beerheide. Mit dem Erlass der Sächsischen Landgemeindeordnung vom 07.November 1838 ging man zur Eigenverwaltung der Landgemeinden über. Führten bis dahin Richter und Schöffen, die meist Erbzinsbauern und Gutsherren waren, die Geschichte der Landgemeinden, so wurden nach Erlass der neuen Landgemeindeordnung die "Gemeindevorstände" durch eine Wahl bestimmt. Im § 36 war festgelegt, dass in jeder Landgemeinde, die über 25 ansässige Mitglieder zählt, die Gemeindeangelegenheiten durch einen Gemeinderat besorgt werden. Der Gemeinderat bestand aus einem Gemeindevorstand, ein oder mehreren Gemeindeältesten und einer zu bestimmenden Anzahl Gemeindeausschusspersonen. Um 1886 ist Carl Eduard Büttner Gemeindevorsteher. Interessant ist, dass das Geschlecht der Büttners bis zurück zur ersten urkundlichen Erwähnung Berrheides im Jahre 1574 nachweisbar ist.

Das erste "Gemeindehaus" von Beerheide befand sich auf dem heutigen Grundstück von Siegfried Steiniger, Obere Straße 2. Es wurde 1833 errichtet und enthielt eine Wohnung, Stall, eine Amststube umd eine Arrestzelle. Von hier aus wurden alle Gemeindeangelegenheiten bis 1926 geregelt. Ab diesen Zeitpunkt wurde es als "Armenhaus" genutzt. Von der Gemeinde kaufte im Frühjahr 1963 Herr Hans Steiniger das Gebäude., ließ es abreißen und baute an seiner Stelle ein neues Wohnhaus. Der abgebildete Grundriss macht deutlich, dass dieses fast hundertjährige Gebäude 1925 den aktuellen Anforderungen an eine Gemeindeverwaltung nicht mehr entsprach.

Ein neues "Gemeindewohnhaus" wurde auf dem Flurstück Nr. 153a errichtet und 1926 bezogen. In einer Bezugsmeldung an die Amtshauptmannschaft Auerbach vom 20.September 1926 heißt es : " Der unterzeichnete Gemeinderat zeigt hiermit an, dass das von der hiesigen Gemeinde errichtete und mit Wohnungsbaumitteln bezuschusste 2 Familienwohnhaus von den Nachgenannten bezogen werden soll : Bürgermeister Krauss, Obergeschoss - Wachtmeister Meinel, Erdgeschoss. Zwei Räume im Erdgeschoss sollen für die Gemeindeverwaltung benutzt werden. Der Gemeinderat , gez. Krauss Bürgermeister". 72 Jahre lang war das Haus in der Straße des Friedens 51 Sitz unserer Gemeindeverwaltung bis zur Eingemeindung in die Große Kreisstadt Auerbach am 01. Januar 1999.

Im September 1999 wurde das ehemalige "Rathaus" von der Stadt Auerbach an Privat verkauft und wird jetzt nur noch als Wohnhaus genutzt.

Erst mit den nachreformatistischen Kirchenvisitationen ab 1529 in Sachsen erhalten wir ein allgemeineres Bild vom Schulwesen im Vogtland. Neben der kirchlichen Überprüfung war das Ziel, das Schul- und Armenwesen aus evangelischem Geiste zu fördern. Luther, der selbst an einer Visitation im Kurkreis teilgenommen hatte, befürchtete ein schlimmes Ergebnis bei dem "ungeschlachten Volke der Vogtländer". Aber hier ist es nicht trauriger als anderswo.

Auerbach besitzt im Jahre 1529 eine Knabenschule; Dorfschulen und Lehrer nachweisbar. Die Schulen bestehen meist aus einem großen Raum, der zugleich Wohnraum für den Lehrer ist. Der Lehrer ist überwiegend nicht oder schlecht ausgebildet und der Schulbesuch durch die Kinder äußerst mangelhaft. Erst die Schulordnung 1773 bringt einige Fortschritte für das ländliche Schulwesen. Zu dieser Zeit besaßen die Orte Hohengrün, Hauptbrunn und Beerheide keine eigene Schule. Die meisten Kinder erhielten keine Bildung, einzelne besuchten die Schule in Rempesgrün. Nach einem Bericht des Auerbacher Pfarrers Ackermann war in Beerheide ein Kathechet seit 1778 als Kinderlehrer tätig, dessen Eignung Ackermann stark in Zweifel zieht. Gottfried Jux sei Tagelöhner und Dragoner gewesen und noch jetzt mehr Bauer als Lehrer.

Im Jahre 1830 ist ein Eduard Böhme Schulmeister in Beerheide. Er erhält für das Heizen der Schulstube noch 10 Taler jährlich von der Gemeinde - ein Hinweis darauf, dass Schulstube und Lehrerwohnung noch immer identisch sind. Das ändert sich bis zum Jahre 1890, dem Jahr der Einweihung eines neuen Schulgebäudes, nicht. Unterrichtet wird in dem 1802 erbauten Wohngebäude, dem heutigen Wohnhaus von Wally Mothes, Str. des Friedens 63.

Da die Schülerzahl im Laufe stetig zunimmt, beschließt die Gemeinde ein neues Schulgebäude zu errichten, das am 30 Dezember 1890 eingeweiht wird.